Eugenio Corti, vedere l’inferno di ghiaccio e ritornare per raccontarlo

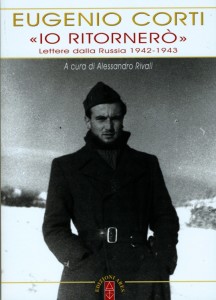

La copertina di Io ritornerò

E’ facile, dopo, dire che le cose erano segno della Provvidenza. Col senno di poi si riempiono fosse di carta, e si costruiscono epiche fondative di dubbia verginità. Il problema, come diceva Guccini, è che «bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà». Eugenio Corti, non certo un fascista militante, partiva per la Russia a metà del 1942 e ai suoi genitori scriveva così: «Vedo questa mia partenza per la guerra, come tutte le altre cose che capitano nella vita, inquadrata nei piani superiori della Provvidenza». Aveva chiesto lui di partire, certo che quella tappa drammatica («di una cosa voglio che vi ricordiate assolutamente: che tornerò», scrisse) sarebbe stata cruciale per la costruzione di uno dei più grandi soggetti letterario del Novecento italiano. Facile dirlo anni dopo, nella pace di Besana Brianza e con i trionfi del Cavallo rosso alle spalle. Meno semplice dirlo allora, in viaggio per le steppe. Eppure Corti lo mise nero su bianco, e oggi ne abbiamo una prova poderosa grazie alla cura di Alessandro Rivali, che con Silvia Stucchi ha raccolto, catalogato e pubblicato per le lettere, rinvenute di recente, che Corti spedì in Brianza dalla Russia («Io ritornerò», pp. 248, euro 14, in libreria da oggi).

Impossibile scindere, nel lavoro meticoloso di Rivali, il dato storiografico, quello biografico e quello letterario: perché sarebbe impossibile farlo con Corti stesso. Oltre ai testi – in alcuni casi siamo alla poesia pura – il contributo più prezioso è nel lavoro certosino che raccorda le missive dello scrittore scomparso un anno e mezzo fa con le pagine “russe” dei suoi lavori, da I più non ritornano (1947) al monumentale il cavallo rosso (1983). Con perizia il curatore riannoda i fili tra i libri che sarebbero nati e le righe mandate a casa tra il giugno 1942 e gli inizi del 1943, prima della massacrante ritirata (Corti fu uno dei pochi reduci di un battaglione di cui 8 soldati su 10 morirono tra i ghiacci), mostrando il ruolo decisivo di quelle lettere nel costruire prima un racconto fedele della tragica spedizione e, quindi, le pagine dell’opera che ha reso noto Corti al mondo. Qui spunta un personaggio autobiografico, lì un paesaggio, o la descrizione di un’arma o di una fase della guerra: e le lettere danno nuovo peso e senso alla prosa. Alcuni passaggi sono letteralmente ricalcati su foto o brani che Corti aveva spedito a casa anni prima. C’è qualcosa della grandezza di un Solzenicyn nella cura totale con cui, come fece Giovannino Guareschi (che conobbe Corti nel secondo dopoguerra), lo scrittore brianzolo si mette a intrecciare storia ed epica, romanzo e cronaca, accidente e metafisica.

Ma cosa scrive al padre, alla madre, ai parenti? Spande tranquillità come può, ripete di stare «benissimo», riporta condizioni di salute, di rischio e di alimentazione ottime («C’è sempre la pasta asciutta», annota sottolineando con tenerezza l’avverbio), si preoccupa dei casi di tutta la famiglia, dagli esami universitari dei ragazzi alla Comunione dei piccoli. Chiede libri (al fronte legge Tre uomini in barca di Jerome K. Jerome). Si informa sul futuro beato don Carlo Gnocchi, altro brianzolo in Russia con gli alpini (sposerà lo scrittore e la moglie Vanda nel 1951). Manda foto da far sviluppare (tantissime si trovano nel libro, tra cui una straordinaria immagine di Corti sotto un edificio bombardato che sembra stare in piedi per miracolo, quasi fosse appoggiato all’uomo, anziché il contra-rio). Ragguaglia anche con iro-nia sulle ragazze russe che «purtroppo dicono tutto quello che pensano, e l’hanno detto varie volte anche ai miei soldati». Non nasconde, ovviamente, né il dolore (una caduta lo costringe a una vistosa ingessatura al braccio per settimane) né le tremende condizioni delle popolazioni e della guerra («Gente ridotta dovunque a cencio dalla fame», tanto che chiede ai suoi di devolvere fondi per i civili polacchi), ma si avverte la volontà di non impensierire la famiglia.

Più tardi, e dopo aver vissuto l’inferno nei primi mesi del ’43 (le lettere si concludono a gennaio), sarà meno tenero. In un’intervista a Libero del 2006 parlerà di una «marcia dell’orrore, con temperature tra 10 e 45 gradi sotto zero, ridotti alla fame e senza mai un tetto. L’uomo in quelle condizioni diventa capace di ogni cosa. Parlare di bestialità è un’offesa alle bestie. Non a caso, dopo il ritorno, molti non sono letteralmente riusciti a parlare. Non nei libri o sui giornali: non era possibile parlarne a casa, con le madri, le mogli, i parenti. Non c’erano parole per rendere ciò che era successo». Il calore della grande letteratura si sposerà col gelo di questi racconti: la profezia di Corti sul ritorno che dà il titolo alla raccolta di queste lettere non si avvererà solo con l’abbraccio ai cari, ma anche nella vocazione creativa che sgorgherà dall’inferno di ghiaccio attorno al Don. E in un groviglio dolce sarà uno dei personaggi del Cavallo rosso a spiegare così la poetica di questo autore immenso che finalmente l’Italia sta imparando a conoscere: «Voglio vedere ogni cosa con questi occhi, non voglio limitarmi al sentito dire».

(Martino Cervo, 07/07/2015, Libero)