Un lunga intervista a Eugenio Corti

Mario Apollonio, introducendo I più non ritornano, definisce il suo libro una “cronaca” della Campagna di Russia. Leggendo con più attenzione, però, ho potuto apprezzare, oltre alla cronaca, passaggi di alta scrittura dove Lei analizza le situazioni riportando gli accadimenti a un ambito esistenziale e spirituale della vita. Questo si traduce in uno stile che rende il libro un’opera molto particolare sotto diversi aspetti.

Mario Apollonio, introducendo I più non ritornano, definisce il suo libro una “cronaca” della Campagna di Russia. Leggendo con più attenzione, però, ho potuto apprezzare, oltre alla cronaca, passaggi di alta scrittura dove Lei analizza le situazioni riportando gli accadimenti a un ambito esistenziale e spirituale della vita. Questo si traduce in uno stile che rende il libro un’opera molto particolare sotto diversi aspetti.

Lei dunque ha letto l’articolo di Apollonio. Quell’articolo mi ha lanciato come scrittore.

Sì, certo. È riportato nell’introduzione al libro. Lui lo definisce tremendo proprio in riferimento al discorso cronachistico. Ma partiamo da un dato, quello della sua pubblicazione. I più non ritornano esce nel 1947, una data che apre la strada alle primissime pubblicazioni di memorialistica. In quegli anni non hanno ancora pubblicato né Bedeschi, né Rigoni Stern. Da dove nasce allora l’esigenza di pubblicare così rapidamente? In fondo erano passati solo due anni dalla liberazione. Come mai sente quest’urgenza?

Subito dopo la guerra c’era una grande difficoltà materiale nel pubblicare, perché mancava la carta, mancava tutto. I giornali, in quel periodo, erano costituiti da quattro facciate: pagina uno, due, tre e quattro. Libri non ce n’erano. Quando è uscito I più non ritornano fu il primo libro, o forse il secondo, che trattasse quel fronte di guerra. Quasi in contemporanea infatti ne uscì un altro, scritto da un piemontese, di cui non ricordo il titolo né l’autore: dico quindici giorni prima, o forse dopo il mio. Passati quegli anni ne sono poi usciti a centinaia sulla Campagna di Russia; ma subito dopo la guerra non potevano uscire perché materialmente non c’era carta disponibile, gli editori non ne avevano o quasi. Non c’era molta produzione di giornali, né di libri. Il mio libro di memorie lo avevo cominciato a scrivere già durante la guerra. In seguito, quando ho potuto, l’ho presentato a Garzanti, che me lo ha pubblicato subito. Fin da ragazzo avevo il desiderio di fare lo scrittore, ero determinato a farlo, e per farlo avevo deciso di cominciare con questo libro di memorie.

Quale aspetto del libro ha convinto l’editore a pubblicarlo?

L’editore si è reso conto che le memorie, scritte da chi aveva partecipato di persona a quegli eventi, erano diverse dalle notizie diffuse attraverso i giornali dell’epoca, che erano determinate dalla propaganda fascista. Anche quando il fascismo non c’era più, le notizie continuavano comunque ad avere uno stile giornalistico. Le memorie invece differivano da tale stile, erano più dirette, e più fondate. Come ripeto, io intendevo rendere memoria di quelle terribili vicende e, appena ho potuto, l’ho fatto. Consideri che, quando sono tornato dalla guerra, ero assolutamente stanco. Avevo passato quattro anni e mezzo sotto le armi. Nella primavera del 1945, il 25 aprile, la guerra era finita (anche se in seguito ci sono stati degli strascichi di omicidi da parte di determinati partiti, che massacravano la gente… massacravano i vinti); io però allora facevo parte del Corpo Italiano di Liberazione, che venne spedito prima in Trentino poi in Alto Adige, perché per l’Italia c’era il pericolo di perdere quelle province.

Andiamo per gradi, Lei rientra dalla Russia e… torna a casa?

Al rientro dal fronte, nel febbraio 1943, ho passato un periodo in ospedale e, successivamente, ho avuto una licenza di convalescenza abbastanza lunga. Quindi mi sono ripresentato alle armi, e sono stato destinato a Nettunia, tra Anzio e Nettuno, vicino Roma. Lì mi colse l’armistizio e, con un altro sottotenente che era con me (eravamo appena arrivati a Nettunia), siamo riusciti a non farci prendere in una retata dai Tedeschi, così ci siamo messi in movimento per raggiungere l’Abruzzo, le montagne abruzzesi. A quel tempo, avendo conosciuto bene i Tedeschi al fronte russo, ritenevo che ci sarebbe stata, da parte loro, una vendetta terribile sugli Italiani che li avevano abbandonati. I Tedeschi intendevano combattere fino alla fine: loro avrebbero lottato fino alla morte. Avevo convinzione che i Tedeschi avrebbero provocato milioni di morti in Italia; potevo dedurlo da quanto avevo visto in Russia e in Polonia. Pensavo che se avessero operato allo stesso modo anche in Italia, per noi sarebbe stato un immane disastro. Invece i Tedeschi decisero di rimettere in piedi il fascismo, non tanto per avere aiuto dal fascismo, quanto per avere a propria disposizione una risorsa molto importante per il proseguimento della guerra, cioè le industrie dell’Italia settentrionale. Allora tutta l’industria italiana era concentrata nelle regioni settentrionali, soprattutto in Lombardia, in Piemonte e in Liguria.

Io e quel sottotenente, Antonio Moroni di Bergamo, abbiamo dunque raggiunto l’Abruzzo. Non tornammo a casa perché pensavamo che, se bisognava combattere in modo disperato contro i Tedeschi, bisognava evitare che essi avessero a portata di rappresaglie i nostri familiari. Scegliemmo un posto in cui ci fosse gente che, nel combattere contro i Tedeschi, fosse capace di contrastarli sul serio e fosse in gamba. Gli Italiani non sono tutti della stessa efficienza militare, c’era un abisso tra Italiani e Italiani a questo riguardo. Io ero partito per il fronte russo convinto che il soldato italiano fosse “il migliore del mondo”, perché a scuola ci insegnavano così, e poi perché faceva piacere pensarlo. In seguito, avendo fatto esperienza reale con le nostre fanterie, ero giunto alla conclusione che noi Italiani non siamo complessivamente i migliori ma, semmai, nella nostra media siamo i peggiori del mondo.

Questo giudizio così negativo da cosa scaturiva? Dal fatto che eravamo mal preparati o perché è una incapacità insita negli Italiani?

Se dovessimo fare un esame delle motivazioni, sarebbe molto lungo. A ogni modo giunsi ben presto a questa conclusione. Poi feci esperienza con nostri elementi validi. Anzitutto con i bersaglieri, che erano come efficienza pressappoco al livello dei Tedeschi; quindi molto meglio del soldato medio italiano, con un distacco. Però i bersaglieri erano molto discontinui, come è in genere la nostra gente del sud. Quelli del sud, quelli validi, sono, come militari, dei discontinui, anche quando sono molto capaci.

Poi ho visto gli alpini. Erano addirittura meglio dei Tedeschi. Può sembrare un’affermazione superficiale ma bisogna averne fatto esperienza per poter argomentare seriamente; io posso dirle di aver avuto modo di verificarlo e quindi posso affermare quello che dico. Le nostre truppe italiane comprendevano i migliori e i peggiori soldati che facessero la guerra. Era una situazione che non c’era in nessun altro esercito. Ho visto in azione soldati di nazionalità diverse: oltre ai Tedeschi, tra gli stranieri, Inglesi, Americani, Indiani, Rumeni: questi ultimi, contrariamente a quanto si raccontava, erano validi. Comunque, come dicevo, evitammo di tornare a casa per non mettere i nostri nei guai. Avevo deciso di raggiungere una zona di alpini. I migliori alpini, forse i migliori di tutti, erano gli Abruzzesi. Con quel sottotenente scarpinammo per l’Italia da Nettunia sul Tirreno, fino quasi all’Adriatico in Abruzzo. Dovendo scegliere una montagna sulla quale attestarci, eravamo indecisi tra il Gran Sasso e la Maiella. Alla fine scegliemmo la Maiella perché là c’era una possibile base in casa di un mio compagno d’armi – Virgilio De Marinis – diventato mio amico sotto le armi. Pensai che lo avremmo potuto ritrovare là.

È il suo amico di cui parla ne Il cavallo Rosso, Virgilio…?

De Lollis nel libro.

Già, Virgilio De Lollis!

Un personaggio con tipico cognome abruzzese. Moroni e io trovammo la sua casa (la casa di De Marinis, n.d.r.) ma lui non c’era. I suoi familiari però ci accolsero come se lui fosse presente. Gli Abruzzesi erano così, ti accoglievano con amicizia anche se eri uno sconosciuto. Dell’Abruzzo ho un ricordo meraviglioso. Frattanto, dalla zona occupata dagli Alleati, “Radio Bari” trasmetteva comunicati tipo “Si ricorda agli ufficiali italiani il loro dovere, ecc. ecc.”. Alla fine decidemmo di presentarci si nuovo al Regio Esercito, dirigendoci a sud attraverso le antiche strade dei pastori, i tratturi. Quella è stata una delle esperienze più belle della mia vita, è un peccato poterne fare appena cenno. Avevo già un’impressione ottima degli Abruzzesi gente contemporanea; non sapevo però che ci fossero anche degli Abruzzesi non appartenenti al nostro tempo – intendo quelli di settant’anni fa – ma rimasti a duemila e più anni fa, come simili ai re pastori della Bibbia e ai re pastori di Omero. Furono una scoperta sbalorditiva. Ho fatto conoscenza con un tipo umano di cui ignoravo l’esistenza. Noi moderni, nel parlare, siamo immediati. Con la televisione prima, e con internet poi, oggi stiamo diventando ancora più immediati. Questi pastori invece erano tutti molto riflessivi e persino contemplativi. Certo erano anche analfabeti, ma contemplativi. Quella gente costituì un’esperienza straordinaria per me, che ero cresciuto con l’idea di fare lo scrittore, e mi stavo formando secondo l’impostazione classica. Come scrittore anch’io sentivo di avere la mia radice in Omero. Ero un omerico, ancora meglio lo compresi allora.. Quell’esperienza in Abruzzo per me fu bellissima.

Poi ci presentammo all’esercito al sud. Venimmo trattati come cani. Quando si sono formate le truppe, che avrebbero dovuto combattere contro i Tedeschi per liberare l’Italia e portarla alla fine della guerra, ci siamo offerti. Non tanto dunque per contribuire alla vittoria degli Inglesi e degli Americani, quanto perché la guerra finisse: per farla terminare, bisognava battere i Tedeschi. Se i Tedeschi non venivano battuti, non avrebbero mollato l’Italia. Così dopo aver combattuto in Russia, io ho dovuto continuare la guerra risalendo l’Italia. Un’altra grande esperienza che ho fermato nel mio secondo libro Gli ultimi soldati del Re.

Tornando però al primo libro, Lei non scrive semplicemente una cronaca dei fatti. In un modo o nell’altro ci mette anche della letteratura; aggiunge, cioè, riflessioni articolate. Ho avuto modo di notare come passi da un pensiero “basso” a un pensiero “alto” nell’intento di spiegare gli eventi e dare a questi accadimenti un senso, giustificando la realtà dei fatti con un’analisi trascendentale. Certe situazioni, seppur cadenzate e raccontate in termini di successione di eventi, diventano lo spunto per una speculazione personale filtrata dal suo proprio pensiero, dalla sua propria formazione che è quella di cattolico, di credente. Come si concilia allora l’idea di Dio, di pace, di amore – verso il prossimo – con la partecipazione attiva alla guerra, con il fatto cioè di dover considerare che in quella circostanza ci si può anche ammazzare e anzi questa possibilità è insita nella guerra? Cosa spinge l’uomo credente a entrare in guerra? Lei stesso lo afferma dicendo “Io volevo andare in Russia” anche se giustifica questo suo desiderio. Non le sembra che questi aspetti, religioso e militare, siano inconciliabili tra loro?

Io volevo andare in Russia (Corti non si è arruolato volontario: fu chiamato alle armi ed ebbe poi la possibilità di scegliere la Russia come fronte di guerra n.d.r.) perché volevo conoscere il comunismo prima che venisse distrutto dai Tedeschi. Si può pensare che oggi io parli con una visione a posteriori, ma in realtà non è così. Io ero paolotto, un termine che oggi non si usa più, ma che un tempo stava a indicare un cattolico popolare della Brianza. Quindi, mai e poi mai avrei chiesto di andare al fronte a combattere (come volontario n.d.r.) e ad ammazzare gli altri. Comunque ero in pari tempo deciso – una volta al fronte – a fare il mio dovere d’ufficiale e non avrei certo obbligato qualcun altro a fare la mia parte.

Era pronto a farsi carico della propria responsabilità.

Certamente: avrei fatto la mia parte, il mio dovere, combattendo. Fino a poco prima i nazisti, che avevano l’alleanza dei bolscevichi, potevano fare la guerra contro gli Angloamericani e contro il resto del mondo contando sulle risorse alimentari che i Russi cedevano loro in cambio di forniture tecniche: non potevano auspicare una situazione migliore. Dopo essersi resi conto dell’inefficienza militare comunista, hanno deciso di attaccare la Russia, prevedendo di liquidarla in un mese o due. Quando i Tedeschi hanno invaso la Russia io ho subito pensato che non avrei fatto in tempo a vedere il comunismo. Pensavo che se i Tedeschi attaccavano erano sicuri di vincere. Il comunismo, secondo la mia impostazione cristiana cattolica nonché classica (preceduta da Omero, Virgilio, Dante, e dal nostro bellissimo medioevo), aveva tentato – attraverso Marx, Lenin e Stalin – qualcosa che veramente capovolgeva tutto il nostro mondo. Le notizie che arrivavano erano però contrapposte: c’era chi diceva bene dei comunisti, e chi invece li considerava in sostanza dei delinquenti che avevano ammazzato come nessuno mai in precedenza aveva fatto. Io chiesi di andare in Russia proprio perché volevo approfondire tutto questo prima che svanisse. E riuscii ad andarci. Quando ero a Moncalieri, dove frequentavo il corso ufficiali, era previsto un premio per chi nelle votazioni fosse rientrato nel primo decimo della graduatoria. Funzionava un po’ come l’università, c’erano delle votazioni. Chi riusciva a entrare nel primo decimo della graduatoria aveva diritto di scegliere il reggimento di assegnazione. C’era questa disposizione per spingere gli studenti allievi ufficiali a studiare: si dovevano scegliere tre reggimenti in ordine di preferenza e, sul suo onore, l’autorità militare avrebbe assegnato il neo sottotenente a uno di quei tre reggimenti. In caso diverso egli poteva essere assegnato a un qualsiasi reggimento ubicato magari a Palermo, a Bari, a Napoli, lontano da casa. Studiando a fondo riuscii a entrare nel primo decimo e scelsi i tre reggimenti. Al fronte russo di artiglierie ce n’erano quattro, di cui uno a cavallo: io scelsi gli altri tre, non quello a cavallo; anche se, ragazzo com’ero, mi attirava molto.

Perché?

Avrei voluto andare con l’artiglieria a cavallo o meglio ancora con la cavalleria, perché mi piacevano gli animali e odiavo i carri armati, ma sapevo che nei reggimenti a cavallo in genere ci andavano i nobili o gli appartenenti a famiglie di quella tradizione, e non mi andava una situazione del genere. Mi assegnarono al 30° artiglieria di Corpo d’Armata, con cannoni da 105.

Le era andata tutto sommato anche bene, era stata una buona sistemazione.

Sì, ma se pensiamo ad altri… Per esempio al mio amico e compagno di liceo Peppo T… che scelse tre reggimenti sistemati nella Riviera ligure in caverna, con vecchi cannoni che facevano vergogna anche solo a vederli… A lui andò molto meglio, perché passò la guerra a fare i bagni tra Sanremo e la vicina costa Azzurra. Io comunque al fronte russo ho avuto modo di conoscere innanzitutto i Tedeschi che noi, qui in Italia, non conoscevamo. Credevamo fossero più rigidi di noi Italiani, e insomma che i nazisti fossero dei fascisti più duri dei nostri, invece era un mondo totalmente diverso; non c’era nessunissimo rapporto con quanto pensavamo noi. Su questo argomento ho fatto in seguito delle conferenze, per cui potrei parlarne a lungo. In Russia inoltre ho avuto modo di conoscere soprattutto il mondo sovietico. Ed ecco che mi riallaccio al discorso che facevamo prima, sul perché i Tedeschi sono stati battuti in Russia. Hanno fallito perché hanno commesso un grave errore nel giudicare i Russi. Durante la spartizione della Polonia, essi avevano costatato che i Russi erano dei casinisti, dei confusionari, così come sono oggi. I Tedeschi hanno conquistata la loro mezza Polonia in poche settimane, sebbene i Polacchi si difendessero disperatamente; mentre i Russi, che erano partiti in contemporanea, dopo diverse settimane non erano ancora riusciti a conquistare la loro parte perché dai Polacchi le prendevano.

Lei sostiene che quella fu l’occasione in cui i Tedeschi constatarono che contro un esercito così avrebbero potuto farcela.

Sì, si sono fatti un’idea dei Russi senza avere una conoscenza esaustiva del mondo russo. In Polonia sono stati i Tedeschi a conquistare anche parti del territorio, che hanno poi messo a disposizione dei Russi come era stabilito nei patti. I Tedeschi, forti di questa esperienza diretta, pensarono che un esercito come il russo, in un mese o due, loro avrebbero potuto batterlo. Ecco perché lo hanno attaccato.

E in effetti, almeno all’inizio, la conquista tedesca sembrava svolgersi velocemente.

Sì. In principio andavano avanti, ma hanno impostato la loro azione in maniera sbagliatissima. I Tedeschi in fondo furono sinceri, anche se si trattava di una “sincerità nella menzogna”. Non dichiaravano: “Veniamo a liberarvi dal comunismo, a portarvi la civiltà.” (dichiarazioni che avrebbero potuto fare gli Italiani o gli Inglesi o gli Americani); loro dicevano: “Di questo territorio, una volta battuto il comunismo, diventiamo padroni noi.”

Inizialmente i Russi accolsero bene l’ingresso dei Tedeschi. I Russi erano divisi tra i comunisti, che erano una minoranza ma avevano in mano tutto il potere, e la massa della popolazione di contadini esasperata dalla politica comunista che aveva portato via loro la terra. Anche gli Italiani, quando entravano nei paesi russi, si vedevano venire incontro lo starosta del villaggio, alla maniera dell’800, che portava loro in dono pane e sale per omaggiare chi li stava liberando dai comunisti.

Si riferisce all’Ucraina, terra che si sentiva chiaramente oppressa dal regime comunista.

La massa dei civili Russi era contenta che venissero avanti i Tedeschi, perché pensavano di essere liberati; ma quando si resero conto che i nazisti li ammazzavano, che erano terribilmente decisi a impadronirsi del loro territorio, si irrigidirono con ogni loro forza. Questo ha comportato un cambiamento notevolissimo. Inizialmente i Tedeschi continuarono a vincere, ma a un certo punto si ritrovarono contro l’intera popolazione. I soldati Russi che disertavano all’inizio erano una miriade, ma a mano a mano che si andava avanti, cominciarono a diminuire fino a che non ce ne furono quasi più. I Tedeschi erano talmente ottusi che trattavano male anche i disertori. Erano in sostanza sinceri nel dichiarare le loro intenzioni, ma l’atteggiamento nei confronti della popolazione e dei prigionieri sovietici li penalizzò. I Russi sono buoni soldati, mediamente meglio degli Italiani. E anche degli Americani, degli Inglesi… ma rispetto ai Tedeschi, come soldati, sono inferiori. All’inizio continuavano a prenderle dai Tedeschi ma, nonostante questo, hanno sempre più resistito, e alla fine hanno sommerso la Germania e l’hanno fatta fuori. Per rimarcare l’inefficienza russa di allora possiamo pensare anche alla situazione che si era creata nella loro guerra contro i Finlandesi; quel piccolo paese aveva messo i Russi in grande difficoltà, e anche in quell’occasione i Tedeschi avevano constatato la debolezza dell’esercito russo. Recandomi in Russia avevo l’opportunità di osservare ogni cosa da vicino. Soprattutto potevo comprendere ciò che il comunismo aveva realmente fatto. Sono andato là per questo.

Come pensava di riuscire a farsi un’idea concreta del comunismo lontano dagli ambienti comunisti?

Come pensava di riuscire a farsi un’idea concreta del comunismo lontano dagli ambienti comunisti?

Parlando con la gente! Io ero un sottotenente di prima nomina, cioè un sottotenente appena nominato, l’ultimo della baracca. Nella mia batteria eravamo in quattro ufficiali: il capitano, il tenente e due sottotenenti. Io ero l’ultimo arrivato dei due. Però trovai un soldato che parlava perfettamente il russo. Era un siciliano, Antonino Allegra – che era stato mescolato ai Russi un po’ di mesi – e parlava il russo quasi come i Russi. I nostri comandi di divisione e di reggimento avevano degli interpreti ma nessuno, secondo me, era bravo come lui. Lui stava in batteria e nessuno lo utilizzava. Cominciai a utilizzarlo io: gli dicevo “Allegra, cinturone e moschetto e andiamo a parlare con i civili.” Lui veniva con me e faceva da interprete, fu un’esperienza formidabile.

In quel caso prendeva appunti?

Sì, ma non mentre parlavamo, lo facevo in seguito. Avevo riempito due quadernetti di appunti che però ho distrutto durante la ritirata. Avendo fatto bene l’esperienza oltre che dei comunisti anche dei nazisti, mi sentivo molto più preparato per affrontare il compito dello scrittore dopo un’esperienza così diretta.

Ho apprezzato molto infatti il suo modo di concepire la scrittura. Per ogni libro che scrive si documenta e studia a lungo. Non è un caso che Il cavallo rosso, un libro molto corposo, le abbia portato via così tanto tempo.

Ho impiegato undici anni per scriverlo. È stato veramente un lavoro improbo.

Ma ritorniamo al discorso. Durante la ritirata io ho fatto ventinove giorni di sacca, l’esperienza più tremenda della mia vita. Molti non avevano più la speranza di venirne fuori, succedeva di tutto compresi i suicidi. Nonostante questo io mi dicevo “Sei qui in Russia perché hai voluto venirci tu. E adesso? Sei ancora contento di essere venuto, o hai capito di esserti messo in un bel guaio?”. Ma non ho mai pensato che avrei fatto meglio a non andarci. Ero intenzionato a fare lo scrittore, e per farlo sarei dovuto passare per una tale esperienza. Secondo me era la massima esperienza che un futuro scrittore dell’occidente potesse fare per formarsi un’idea del comunismo, e anche del nazismo.

Perciò, nonostante tutto, Lei non ha mai avuto ripensamenti.

No, neanche nel corso della ritirata. Non mi sono mai pentito, anche se ringrazio il Cielo di esserne venuto fuori. Come Lei avrà letto, ho rischiato di restarci in parecchie occasioni.

Mi incuriosisce sapere dei racconti che le riferivano i Russi. Cosa le raccontavano della Russia e del comunismo?

I Russi non volevano parlare del comunismo. Quando tentavo di sentirli attraverso quell’interprete, evitavano tale discorso, perché erano convinti che avrebbero vinto loro. Ricordo che lo dicevano anche apertamente: “Voi le dovete prendere per forza. Non solo voi Italiani, ma anche i Tedeschi.” Il fatto è che non erano degli stupidi, c’era anche gente intelligente. Molti erano elementari, ma c’era anche gente preparata. Quindi capivano che eravamo troppo pochi noi assalitori. Anche dei militari Tedeschi dicevano che, comunque, erano infinitamente meno dei Russi. Quindi i Russi dovevano vincere per forza. Io cercavo di argomentare dicendo che la guerra ormai durava da mesi e mesi. I Tedeschi non facevano che avanzare; se loro fossero stati in grado di battere i Tedeschi avrebbero già dovuto farlo. Quella loro insistenza mi faceva a volte pensare che si prendessero gioco di me. Pensavo che mi raccontassero frottole. Ma questo non era l’unico discorso. Alcuni di loro mi parlavano di milioni di morti fatti dai comunisti. Ricordo che mi imbattei in una studentessa russa molto intelligente che parlava in modo sensato. A lei tentai di spiegare che anche in Italia avevamo i fascisti, i quali comunque, per prendere il potere, potevano avere fatto al massimo un centinaio di morti. Ma lei insisteva ancora con cifre assurde e aggiungeva: “Anche i deportati da noi sono milioni.” Anche i fascisti avevano deportato della gente: io non potevo darle una cifra esatta ma, a dirla alla buona, doveva trattarsi di qualche centinaio, non di più. Ora, essendo la popolazione russa più grande di cinque volte, qui i comunisti potevano aver fatto forse cinquecento o mille morti. Ma non milioni. A me pareva una cifra senza senso. Lei aggiungeva anche: “I comunisti hanno ucciso non solo gli anticomunisti ma i comunisti stessi.”

La ragazza come poteva avere tali informazioni visto che, nel regime comunista dell’Unione Sovietica di allora, vigeva un rigido controllo?

Il popolo russo conosceva la realtà; dovevano stare attenti a non parlarne, ma certe cose le sapevano. E quando sono arrivati i Tedeschi, all’inizio erano contenti proprio perché i comunisti erano veramente una peste, una disgrazia terribile.

Lei vedeva i comunisti così terribili forse anche per altri aspetti, probabilmente perché volevano far tabula rasa della religione, dell’aspetto spirituale e trascendentale della vita.

Io ero all’inizio avverso ai comunisti, come ero avverso ai nazisti. Già quando sono andato al fronte, avversavo i nazisti perché sono cattolico e i nazisti mi stavano sullo stomaco come stavano sullo stomaco a tutti i cattolici, però senza avere bene l’idea della loro realtà. Quando ho attraversato la Polonia, il treno si fermava anche per ore. In quelle occasioni ho fatto la prima vera esperienza dei nazisti. Ho visto le donne ebree lavorare nelle stazioni ridotte come schiave, sotto i kapò. Nel vedere certe cose mi è venuta una rabbia tale che – avevo 21 anni – appena ho potuto ho scritto in Italia, da vero deficiente. Mi feci prendere dalla rabbia e scrissi una lettera a casa, pur sapendo che metà delle nostre lettere veniva aperta dalla censura, pensando che tanto – a noi sottufficiali – nessuno ci avrebbe toccato. Nella lettera dicevo a mio padre di non versare il mio stipendio alla Cassa di Risparmio, come eravamo d’accordo ma di versarlo al Vaticano “come aiuto ai Polacchi che sono sotto il tallone di questi deficienti…” (o una frase analoga, che non ricordo più bene). Quella lettera fu aperta e, a causa di quelle parole, sarei dovuto andare sotto processo.

Nel libro Lei dice che in quella occasione fu un maggiore a salvarla dall’accusa di essere anti-tedesco.

Esatto! Il mio maggiore, il Maggiore Mario Bellini (è stato come un padre per me… mi commuovo ancora al ricordo… è morto nella ritirata prima di arrivare a Chertkowo). Mi chiamò a rapporto, all’epoca avevo, come ho detto, 21 anni. Davanti ai miei soldati ero un ufficiale ma davanti a lui ero solo un ragazzo. Disse: “Hai scritto a casa che i Tedeschi sono dei deficienti e che comunque sei per i Polacchi?” E io: “Signorsì!” E lui: “Ma dove hai la testa?”. E mi fece una lavata di capo, avvertendomi che sarei andato sotto processo. Poi aggiunse: “Vorrei disinteressarmi di te, ma cercherò di aiutarti perché ti vedo di buona volontà e, soprattutto, perché vedo che sei anche anticomunista che più di così non si può. Ma quelle cose che hai scritto tienile per te… Somaro!” Mi fece una lavata di testa memorabile, ma mi diede anche il suo appoggio: in realtà io avevo combinato un bel guaio. Nel nostro gruppo di artiglieria c’era un tenente delle mie parti, Cattaneo di Inverigo, laureato in Legge, che aveva quattro o cinque anni più di me, e stava facendo la pratica di avvocato. Il maggiore mi disse che avrebbe scelto lui per la mia difesa, e mi ordinò di stare bene attento, e di non parlare più a vanvera.

Il processo ha poi avuto luogo? Non lo ha evitato!

Mi fecero un pre-processo.

E chi presenziava al processo? Erano graduati italiani?

Be’, certo. Se ci fossero stati i Tedeschi sarebbe stato molto tragico, probabilmente sarei finito in un lager. Io non venni chiamato, erano presenti quattro o cinque ufficiali superiori di Corpo d’Armata. Il mio maggiore avrebbe dovuto partecipare, ma essendo al fronte poteva scegliere un rappresentante e dunque mandò quel tenente. Cattaneo introdusse la questione dicendo: “Posso raccontare come devono essere andate le cose perché sono un conterraneo di questo imputato. Questo qui è un paolotto, di una famiglia notoriamente di signori paolotti… Questo giovane ha soprattutto l’impressione che rispetto ai Tedeschi noi facciamo la figura dei parenti poveri: ecco perché ce l’ha con loro”. Gli ufficiali chiesero cosa volesse dire paolotti, lui spiegò che si trattava dei cattolici della Brianza ecc. ecc. Gli dissero che avrebbero deciso e indicato al maggiore il da farsi. Al maggiore diedero poi istruzione di tenermi sott’occhio: la cosa si sarebbe sviluppata in seguito.

Immagino che da quel giorno – lo dico ironicamente – Lei non abbia più scritto a casa!

Chiaramente continuavo a scrivere a casa senza più commettere certe sciocchezze! In quella occasione sono stato veramente un fesso. Avrei potuto dare le disposizioni a mio padre senza entrare nel giudizio verso i Tedeschi.

In quale città è avvenuto tutto questo?

Eravamo nei pressi della mia prima linea, la linea del primo inverno, Iunicomunard e, dietro di noi, a circa una ventina di chilometri, c’era Stalino, dove stava il Comando di Corpo d’Armata e dove ebbe luogo il pre-processo.

C’è una questione che secondo me rimane irrisolta e fino a quando non troverò una risposta esauriente continuerò noiosamente a ripetere questa domanda. La questione delle scarpe, degli scarponcini. In questi anni mi sono fatto una mia idea a riguardo, sembra una questione di poco conto…

No, non è di poco conto. È una cosa importantissima perché… Guardi: dopo la Russia durante la guerra contro i Tedeschi in Italia, c’era con me un sottotenente di nome Ferruccio Schiavi, un effettivo, che poi è diventato un importante generale, e durante la sua carriera gli è capitato tra l’altro di essere nel Servizio di Commissariato, quello che provvede ai vestiti e alle forniture all’esercito, comprese le scarpe. Ci siamo poi ritrovati diverse volte nel tempo, e mi ha ricordato ciò che io gli ripetevo delle scarpe quando eravamo insieme in Italia a fare la guerra contro i Tedeschi. Gli dicevo: “Ne ho viste di tutti i colori e ormai perdono tutto ma ci sono delle persone a cui non perdono: i responsabili delle scarpe al fronte russo.” A Monza c’erano i fabbricanti di feltro. Durante il primo inverno in Russia (1941, n.d.r.), quando per noi andava bene, la popolazione russa indossava il calzare di feltro, il valenko, una brutta calzatura che arrivava quasi al ginocchio. I Tedeschi avevano fatto uno stivale un po’ più basso, rivestito di pelle, ma con il feltro all’interno, che serviva alla protezione del piede come il calzare russo. Proteggeva ottimamente. I nostri comandi fecero richiesta che se ne fabbricassero anche per noi.

Messe, in effetti, fece domanda di materiale idoneo per affrontare il rigido inverno russo e tentò di acquistare in Romania quel che serviva. Ma tali richieste non vennero accolte con facilità, soprattutto da parte tedesca, che aveva messo un veto sull’acquisto non autorizzato che di fatto vietava, alle unità e ai comandi appartenenti all’esercito tedesco e agli alleati – e quindi anche agli Italiani – la sottrazione di beni utili alla struttura economica della Romania. Alla fine Messe riuscì nel suo intento, infrangendo le regole. (vedi pagine 160- 166, La guerra al fronte russo, di Giovanni Messe, ed. Mursia)

Messe ha cercato di comprarle in Romania? Non lo sapevo. A ogni modo i “feltristi” di Monza – quando arrivò la richiesta dal fronte russo – si rivolsero alle autorità fasciste: “Guardate che noi siamo in grado, in una quarantina di giorni, di realizzare tutti gli stivali di feltro che servono, basta che ci diate l’ordine.” Ma nessuno s’è curato di fare ordini.

Questo rifiuto non poteva essere dipeso anche da una mancanza di fondi, cioè di impossibilità da parte delle autorità di pagare tali forniture?

Ma no! La verità è che eravamo così in tutto, noi Italiani. Consideri che a noi distribuirono un cappotto troppo corto, arrivava sopra il ginocchio; tuttavia aveva dentro un tesoro, una vera pelle di pecora come fodero. Dico, una pelle di pecora, senza braccia. Nessun altro esercito aveva una pelliccia vera. Era un po’ come la questione della mitragliatrice e del mitragliatore, avevamo una mitragliatrice che era un incanto.

La Breda?

Sì, la Breda 37, terribilmente efficiente, la sua era come la musica della morte. Avevamo però anche il mitragliatore, molto più importante perché insieme a una mitragliatrice c’erano sei, sette mitragliatori in combinazione. E il mitragliatore era una vera porcata: bisognava davvero tagliare la testa a quelli che l’avevano fatto adottare. Quando si verificavano dei combattimenti – prima che ci fossero i mitra – l’arma più importante era il mitragliatore; e i nostri soldati si trovavano con quel mitragliatore che non dava affidabilità. Ci fu l’inizio di un combattimento in Russia – che per fortuna non proseguì – nella zona dov’ero io: d’improvviso i nostri mitragliatori cominciarono a sparare. Mitragliatori e mitragliatrici sparavano tutti perché i Russi tentavano di venire avanti. Dopo due o tre minuti di fuoco intenso, dei mitragliatori poteva proseguire uno solo… gli altri si erano inceppati tutti.

Quindi si inceppavano a caldo, dopo aver sparato cioè diversi colpi, e non a causa del gelo.

Quindi si inceppavano a caldo, dopo aver sparato cioè diversi colpi, e non a causa del gelo.

Non facevano che incepparsi. C’era una specie di battuta tra i soldati secondo cui il nostro mitragliatore bisognava portarlo a far la guerra in Riviera, perché con il freddo russo si inceppava, e in Africa, con la polvere, non funzionava più. Eravamo in mano a degli inetti. Durante la guerra, quando videro che il nostro non funzionava – di questo malfunzionamento noi parlavamo sovente – avrebbero potuto rimediare prendendo a modello un mitragliatore qualsiasi, inglese o americano, e copiarlo. Dopotutto bastava farne cinque, diecimila per l’intero esercito. Sono stati delle vere bestie, a mandarci con quell’armamento. A ogni modo quelle inefficienze io le ho perdonate tutte, ma non ho perdonato quella delle scarpe, perché ho visto come erano ridotti i piedi dei soldati durante la ritirata.

Come erano fatte queste “famose scarpe”?

Era lo scarponcino normale della naia, una scarpa alta, come indossava anche il contadino di montagna. Se non fossimo stati al fronte russo, o fosse stata una bella stagione, era una normale scarpa; ma con il gelo che c’era là, non era adatta. Per esempio durante la marcia su Chertkovo avevamo 47° sotto zero, nell’ultima notte. In quel caso più che mai le scarpe diventarono come lamiera, indurite dal gelo. Io fui particolarmente stolto. Prima della ritirata indossavo stivali flosci, morbidi, molto comodi; avrei dovuto tenerli anche durante la ritirata ma, prima di partire, con la fretta che c’era, mi sono fatto dare delle scarpe da soldato.

Quindi Lei sa bene quali fossero le scarpe che indossava un soldato perché le ha calzate nella ritirata.

Sì, purtroppo, e non avevo neppure le fasce che impedivano alla neve di entrare. Avrei dovuto indossare almeno dei calzettoni con il risvolto. In quel modo invece mi entrava continuamente la neve nella scarpa.

Infatti Lei lo racconta. Quando vi fermavate era costretto a togliersi tutto e a strizzare le calze bagnate.

Non so come ho fatto a non perdere i piedi. È Domineddio che ha deciso di non farmeli perdere.

Deduco quindi che gli ufficiali avessero una scarpa diversa dai propri soldati.

Gli ufficiali d’estate avevano uno stivale alto, che arrivava più o meno sotto il ginocchio.

Erano migliori rispetto alle scarpe che usavano i soldati?

I soldati avevano il solito scarponcino basso; i nostri stivali invece erano più eleganti.

Gli ufficiali però tendono a dire che loro avevano in dotazione le stesse scarpe dei soldati. Lei invece sta ammettendo che c’era una certa distinzione.

Nella ritirata molti ufficiali avevano le stesse scarpe dei soldati, utili quando portate con calzettoni provveduti di risvolti paraneve. Il soldato aveva le fasce che avvolgevano il collo della scarpa in modo che la neve non entrasse. Io non avevo le fasce, e avevo due paia di calzettoni normali, nulla di più. Ecco perché avevo sempre i piedi a bagno.

Un altro particolare curioso è che Lei riesce a togliere e a rimettere le scarpe di frequente e con estrema facilità, pur avendo doppio calzino. Di solito i reduci raccontano che quando si toglievano le scarpe c’era il forte rischio di non riuscire più a calzarle perché il piede si gonfiava a causa delle lunghe marce.

Ma io le toglievo solo la sera prima di dormire. E poi la cosa era molto soggettiva, c’era chi riusciva a toglierle e a rimetterle e chi invece non riusciva, capitava anche quello. C’era tra noi un soldato, per esempio, un certo Borghi, un bravo ragazzo, uno di quelli che ricordo con più amicizia, un varesino, che sentendosi i piedi congelati si era fermato presso un’isba. Una donna russa glieli salvò, massaggiandoglieli con la neve. Le donne erano cristiane, non erano comuniste. Quella donna gli disse poi di infilare i piedi nei soli calzettoni che aveva alti come stivali, e andare senza scarpe. Così egli fece: per il freddo il calzettone alto non si bagnava, restava asciutto. Io avevo calzettoni bassi, e comunque come ufficiale non potevo andare scalzo… In ogni caso ringrazio il Cielo che mi è andata bene lo stesso, amen! Però non avere anche noi calzature di feltro è stato un crimine veramente imperdonabile, visto l’enorme numero di congelamenti.

Mi descriva la città di Arbusov. La valle della morte.

Si trova in un terreno lievemente mosso. La Russia è infinitamente piana, ma in quelle zone finiva la pianura e il territorio era ondulato. Arbusov era dentro una valle, che in Italia non sarebbe nemmeno considerata una valle: diciamo che era semplicemente una conca del terreno di due o tre chilometri di lunghezza per un chilometro, un chilometro e mezzo di larghezza, con una profondità di circa trenta, quaranta metri. Nel fondo c’era uno stagno ghiacciato coperto di canne gelate che, quando il vento le scuoteva, era un gran pianto. Presso il fondovalle c’era il paesino con isbe distanti una dall’altra, tutte con il tetto di paglia; da esso verso nord-ovest, si staccava una salita che portava a una frazioncina del paese un po’ più in alto. Questa era Arbusov.

I Tedeschi e gli Italiani erano…?

Eravamo tutti insieme, mescolati. Solo più tardi a Chertkovo divisero i reparti italiani da quelli tedeschi…

A me interessava capire come eravate sistemati ad Arbusov perché i Russi stavano intorno.

I Russi erano tutti intorno alla conca, sì, e in parte anche dentro.

La valle era praticamente assediata.

Certo! La colonna, quando si fermava, veniva di solito circondata perché noi ci muovevamo nelle retrovie russe. Eravamo insaccati.

In quella valle successe di tutto…

È stato terribile.

Compresa la perdita di un suo amico.

Lei si riferisce a Zorzi, al mio amico Zorzi.

Lei lo racconta molto bene, descrive con sincerità come andarono le cose. Un episodio molto doloroso che deve averla segnata.

Eh, sì. Lui si è offerto volontario alla morte… La situazione era molto complessa. A un certo punto per ordine del generale…

Quale generale? Nel libro lo indica come Generale X.

Sì, il Generale X (non lo nomino perché i generali non ci fecero una gran figura) stabilì che tutti gli Italiani si riunissero in una spaccatura del terreno o balka, perché ci voleva parlare. Gli Italiani erano ancora forse 25.000, quindi una bella massa. Con la cagnara che c’era, si cercò di far circolare voce di questo raduno, ma dei circa venti-venticinquemila ci ritrovammo appena in tre-quattromila. Il generale fece un discorso tetro: noi credevamo ancora che sarebbero arrivati i tank tedeschi ad aprirci la strada. Ma ci rendemmo conto che veniva fatta girare quella voce solo per tenere alto il morale. Lui fu più realistico: “Non illudetevi che arrivino i tank tedeschi. Sono tutte balle, qui c’è lo sfacelo. Se bisogna morire, lo si faccia dignitosamente Quindi non facciamoci illusioni e non raccontiamoci storie.”

Finito il discorso del generale ci siamo guardati tra noi dicendo: “Ma senti questo, cosa viene a dirci.” Quella balka o spaccatura del terreno, era profonda solo due o tre metri, aveva quindi una profondità irrisoria e – nel punto in cui era il generale – era larga cento, centocinquanta metri.

Ed era piena di soldati.

Sì, era tutta piena di gente.

E lui da dove parlava per farsi ascoltare?

Stava in mezzo a noi, non gridava. Nella valletta grande intanto continuavano a sparare. Lui comunicava in pratica con quelli che aveva intorno. Del nostro reggimento si erano radunati circa trecento soldati. Il reggimento era di 1.700 unità e ad Arbusov potevamo essere ancora 1.200. Il nostro colonnello suddivise i presenti fra armati e disarmati. C’erano molti che, finite le munizioni (i soldati avevano il moschetto e noi ufficiali la pistola), avevano buttato via la loro arma perché ormai non potevano più usarla; con tutti i chilometri percorsi a piedi era solo un inutile peso. In quell’occasione eravamo metà armati e metà disarmati. Quelli armati il colonnello li aveva divisi in cinque o sei plotoni; poi scelse gli ufficiali che avrebbero comandato tali plotoni. Io e alcuni altri, eravamo osservatori: noi non eravamo stati come tutti nei bunker al caldo durante i combattimenti dal 15 al 18 dicembre (1942 n.d.r.); noi osservatori di artiglieria dovevamo stare avanti, schierati con la fanteria, ne avevamo passate molte più degli altri. Il nostro colonnello, uomo di sentimento, pensò a questo e non ci scelse per comandare i plotoni di formazione, ma scelse quelli che erano stati meno provati dal freddo di noi.

Quindi Lei al fronte non faceva parte di una batteria.

No, io ero ufficiale osservatore. Stavamo circa tre chilometri davanti ai cannoni.

Stare in batteria non era il suo mestiere.

Lo era stato fino a un paio di mesi prima, quando ci fu l’avvicendamento. Io fui contento di non essere stato scelto per comandare un plotone di formazione. Certo, se mi avesse assegnato un plotone, il mio dovere lo avrei fatto. Invece ero molto sollevato anche perché i miei due amici osservatori erano stati “risparmiati”. Uno era Mario Bellini di Perugia e l’altro era Zoilo Zorzi di Verona. Però, mentre eravamo lì in attesa, inaspettatamente Zorzi fece due o tre passi avanti, si rivolse al colonnello e gli disse: “Signor colonnello, le chiedo di assegnarmi un plotone.”.

Secondo Lei perché Zorzi prese questa decisione?

Per senso del dovere. Aveva un gran senso del dovere, era un ragazzo molto generoso. Dopo la guerra ho conosciuto bene la sua famiglia… Zorzi venne messo in testa a un plotone e partirono. Ma prima di allontanarsi Zorzi si voltò e guardò noi due che restavamo, con l’aria di dire: “Scusatemi”. In quel momento in realtà ci dava una grande lezione! Si scusava del suo gesto generoso. Questo è ciò che ho cercato di rendere nel libro.

Direi che lo ha reso bene. Nella seconda lettura del suo volume ho apprezzato molti passaggi come questo, che avevo dimenticato e che non avevo colto con la prima lettura. Mi ha colpito molto il suo modo di analizzare le “cose”, l’incomunicabilità tra l’uomo e le “cose”, tra i sentimenti e le “cose”. Penso per esempio a quel passaggio dove mette in rapporto diretto gli uomini e gli alberi, elementi naturali che appartengono al creato e che hanno ascoltato le vostre canzoni nei tempi buoni e che ora, nei momenti difficili in cui anche le attenzioni degli alberi potrebbero in qualche modo alleviare la sofferenza, sono lì, spogli, chiusi anch’essi nel loro soffrire. Lei scrive: “Non si curano più di noi”. Anche le “cose” sembravano chiudersi, erano distanti dai sentimenti più forti.

C’è un detto: “La cultura comincia con la seconda lettura”. I libri più duraturi sulla Campagna di Russia – se si include il mio – sono stati tre: non so se Lei è d’accordo. Gli altri due però hanno avuto molto più successo del mio.

Mah, sì, direi di sì. Lei immagino faccia riferimento a Bedeschi con Centomila gavette di Ghiaccio e a Rigoni Stern con Il sergente nella neve.

Esatto.

Le dirò che, in fatto di qualità, annovererei anche un altro libro tra questi tre, che non tratta la ritirata ma la prigionia. Morire giorno per giorno di Gabriele Gherardini è un libro che, nella sua drammaticità, non esiterei a definire bellissimo. Il suo libro per certi versi anticipa quel modo introspettivo di analizzare gli eventi che Gherardini riprende facendolo diventare il motivo conduttore della sua testimonianza. Oltre la cronaca vengono fuori l’uomo e la sua natura, l’umanità con un duplice aspetto: positivo e negativo.

Questo libro non lo conosco. Di che divisione era Gherardini?

Della Vicenza. A proposito di libri. Ormai è un rito: ai reduci che intervisto faccio sempre dono del volume di Gino Papuli, reduce del 120° Reggimento Artiglieria Motorizzato, per rendere noto un libro scritto talmente bene – almeno secondo me – da essere annoverato tra i migliori sulla Campagna di Russia. È un peccato che sia stato pubblicato da una casa editrice poco nota.

Quando si pubblica un libro con una casa editrice minore, per forza di cose resta emarginato. Comunque di libri sulla Campagna di Russia ne ho letti parecchie decine, e posso dire che quelli di maggiore successo sono stati quei due già citati e poi il mio, che ha avuto, rispetto agli altri due, un numero di vendite infinitamente minore. La maggior parte dei libri sulla Campagna di Russia ha, con il tempo, diminuito drasticamente le vendite mentre questi tre hanno continuato a essere acquistati. Quanto alla traduzione in russo dei libri italiani, l’unico – per quanto ne so – è stato proprio il mio. Il problema è che lo hanno tradotto senza dirmi niente, non c’è stato un accordo.

Come l’ha presa? In fondo è stata una scorrettezza pubblicarlo senza permesso, anche se era un segno di apprezzamento dell’opera.

In conclusione io sono ben contento che lo abbiano tradotto. Li feci parlare con la casa editrice, dissi loro che avrebbero almeno dovuto avvertirmi, che però ero fondamentalmente gratificato dalla traduzione. Un po’ di copie del libro le dovetti comprare io, tramite amici in visita a Mosca.

Come ha trovato il libro di Bedeschi e quello di Rigoni Stern?

Mi sono piaciuti entrambi molto. Ma Bedeschi mi è piaciuto di più.

Come mai?

Sarò sincero. Rigoni Stern è partito volontario e poi sì è trasformato nel contrario, mentre Bedeschi è sempre stato coerente, inoltre scrive meglio di Rigoni Stern. Infine non dimentichiamo che Rigoni Stern ha avuto degli appoggi di parte.

È stato lanciato da Vittorini.

Vittorini lo ha aiutato però anche inserendo qualcosa, delle frasi, nei passaggi più efficaci. C’è un giovane emiliano che ha fatto la tesi di laurea sul mio libro, analizzandolo in comparazione con i libri di Rigoni Stern e Giulio Bedeschi: per questo ne sono al corrente.

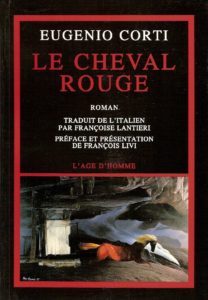

Si guardano i libri I più non ritornano – tradotto in russo – e il primo volume de Il cavallo rosso, tradotto in giapponese.

Come è nata l’idea della pubblicazione in giapponese?

Una professoressa universitaria giapponese, che è stata per vari anni in Italia, volle tradurlo; del che io le sono molto grato.

Com’è andata la distribuzione?

È uscito soltanto questo primo volume, sono già tre o quattro anni che è uscito.

Mi incuriosisce l’interesse dei Giapponesi per questo argomento.

Eh, appunto! Inizialmente erano perplessi ma poi l’hanno pubblicato. Il libro dovrebbe essere formato da tre volumi: essendo il giapponese una lingua che ha bisogno di molte pagine, si capisce la difficoltà della pubblicazione. Dicono di essere interessati a completarlo, ma finora non lo hanno ancora fatto.

Però immagino che abbia avuto una certa distribuzione, vista la decisione di pubblicarlo.

Hanno detto che sta andando bene, ma secondo me ha avuto un successo mediocre.

Mentre de I più non ritornano in russo, ha idea di quante copie siano state pubblicate?

Sì, ne hanno tirate ottomila copie. Lo hanno anche messo tutto su internet.

Lei ha imparato il russo?

No, non lo conosco.

Si è affidato al suo amico siciliano di batteria!

All’epoca m’è stato molto utile.

Ritornando a Rigoni e Bedeschi. Posso dirle che tra il suo libro e quello di Bedeschi trovo una certa similitudine anche nel modo di descrivere la realtà in maniera crudissima; probabilmente Bedeschi va anche oltre. A un certo punto, mentre si trova in un’infermeria in Albania (pag. 60 e 61, Centomila Gavette di Ghiaccio), racconta nei dettagli quello che succede e lo fa con uno stile talmente avvincente da far pensare alla scena di un film. Riesce cioè a creare lo stesso effetto che fa, ai giorni nostri, la scena introduttiva dello sbarco in Normandia raccontato da Spielberg in Salvate il soldato Ryan. Quell’indugiare sui corpi martoriati dei soldati… un realismo portato all’estremo che non si ferma davanti a nulla, non censura, non tace, ma descrive e racconta nei minimi particolari.

Ne Il cavallo rosso, quando racconto dei lager, emerge questo aspetto di estrema crudeltà; me lo hanno rimproverato in molti, sostenendo che, appunto, il racconto si fa troppo duro.

Nel suo libro, rispetto al libro di Bedeschi, Lei aggiunge la riflessione rivolta all’interpretazione degli eventi e all’interazione con lo spazio esterno che trovo originale.

La ringrazio! Tornando comunque all’analisi che faceva quel giovane emiliano nella sua tesi riguardante principalmente il mio libro, risulta che I più non ritornano – paragonato agli altri due – è anticomunista fino all’osso del collo! Il che spiega il riserbo con cui viene accolto.

Mah, io non lo trovo poi così anticomunista; forse è più l’autore Corti a essere anticomunista che il suo libro.

A ogni modo da principio l’Università di Bologna, università in mano ai comunisti, non voleva accettare una tesi soltanto sul mio libro, volle che a I più non ritornano venisse affiancato lo studio delle due opere di Bedeschi e Rigoni Stern. E il giovane, in questa analisi, scrive come appunto si fosse intervenuti dall’esterno per inserire dei passi per rendere il libro di Stern più efficace. Per Rigoni Stern, immagino, deve essere stato micidiale subire questi interventi. Comunque con lui io ho avuto poco a che fare, non ci siamo conosciuti se non per corrispondenza.

Ecco, mi racconti del suo rapporto nel tempo con i reduci e con Stern in particolare.

Dunque, Rigoni Stern non l’ho mai incontrato, ho letto diversi suoi libri. Bedeschi invece l’ho incontrato. Sono del parere che anche Stern sia un poeta nativo efficace, veramente molto buono. Ho avuto a che fare con lui quando in Francia sono usciti articoli che riguardavano sia me che lui. Quando c’erano cose importanti, gli mandavo tali recensioni, e devo dire che lui mi rispondeva con fair play, con cortesia. Lei sa che i miei libri hanno avuto molta diffusione in Francia.

Si riferisce a Il cavallo rosso o agli altri?

Soprattutto a Il cavallo rosso. In Francia i miei libri li hanno tradotti tutti, non c’è confronto con gli altri paesi esteri. Sono otto le traduzioni all’estero de Il cavallo rosso, ma la Francia, da sola, ha venduto più di tutti gli altri paesi messi insieme, non c’è confronto.

Probabilmente in Francia si legge di più.

Be’, loro si considerano ancora i capofila della cultura mondiale, e Il cavallo rosso è quello più apprezzato tra i libri che ho scritto.

In effetti lo trovo un bellissimo libro, anche se non l’ho ancora finito di leggere, ed è forse presto per darne un giudizio esaustivo. Se posso permettermi ho solo delle perplessità per alcune scelte che, pur essendo sbavature volute, mi lasciano un senso di sospensione a livello stilistico. Mi riferisco a quella certa insistenza nel voler spiegare a tutti i costi, per esempio quando introduce dei modi di dire dialettali. A volte lo si percepisce quasi fosse un manuale. Questo produce un effetto strano perché interrompe il ritmo del libro che invece ha una scrittura molto fluida ed elegante. Queste parentesi che fermano e integrano i dialoghi, rischiano di distrarre dalla fluidità con cui costruisce il racconto. Si ha l’impressione, ma questo è un parere del tutto personale, che abbia avuto la necessità di essere totalmente chiaro nel rapporto tra scrittore e lettore. Perché ha sentito questa esigenza? Non crede che questi interventi possano “sporcare” il ritmo e il suono della scrittura del romanzo, che trovo congeniati con grande maestria?

Guardi che l’armonia, il suono, nel mio libro, sono curatissimi.

Infatti è proprio questo che non mi è chiaro di questi rari passaggi complementari, il fatto cioè che interrompano e minino, anche se per brevissimi tratti, il ritmo narrativo orchestrato nel suo insieme in maniera mirabile.

Ho fatto entrare nel libro tre dialetti: uno del nord – il mio della Brianza – uno del centro, l’umbro, e uno del sud, il siciliano di Agrigento. Bisogna tenere presente che i dialetti siciliani sono molto diversi tra di loro. Poi ci ho messo anche il veneto, perché è bello. Le traduzioni minute delle frasi, alle quali Lei fa riferimento, hanno per fine di far capire ai lettori con chiarezza quello che dico.

Pur essendo un libro autobiografico Lei ha spiegato che la sua vita è raccontata attraverso l’uso di vari personaggi; non affida quindi a un solo individuo la sua esperienza ma la spezza e la distribuisce tra i protagonisti.

Quasi tutte le vicende storiche del romanzo sono realmente accadute a me e queste storie le faccio vivere a personaggi diversi. A volte anche a personaggi femminili. Può darsi che il lettore lo avverta.

L’effetto che si crea può essere duplice. Lo si può apprezzare come un romanzo molto articolato seguendo i personaggi senza porsi troppe domande oppure, per chi conosce già la sua vita, può essere interessante e ci si può perdere nel tentativo di attribuire, volta per volta, un’identità allo scrittore.

L’effetto che si crea può essere duplice. Lo si può apprezzare come un romanzo molto articolato seguendo i personaggi senza porsi troppe domande oppure, per chi conosce già la sua vita, può essere interessante e ci si può perdere nel tentativo di attribuire, volta per volta, un’identità allo scrittore.

In Francia, forse anche in Italia – anche se qui in modo più blando – danno importanza al personaggio che è portavoce dello scrittore. Chi tra i due, Ambrogio o Michele, è più vicino allo scrittore? Michele è più protagonista, dunque il mio portavoce naturale, ma anche Ambrogio lo è.

Ambrogio sembra avere un legame più stretto perché è figlio di industriali e quindi direttamente legato alla sua vita, quella dell’autore Corti.

Sì, in quel senso mi è più vicino; però quello che espone in maniera più completa le mie idee è Michele.

È il mezzo attraverso il quale Lei dice la sua, dunque.

In un primo tempo il mio portavoce era Pino, lo studente di architettura, ma uno studente di architettura non poteva fare certi discorsi mentre a un aspirante scrittore potevo far dire quello che volevo. Così ho sviluppato il personaggio di Michele, appunto lo scrittore.

Michele studia legge, un altro indizio per ricondurlo allo scrittore Corti. Immagino che Lei si sia anche “divertito” a creare intrecci così complessi.

Il mio intento era quello di rendere la realtà del mondo contemporaneo, nel nostro tempo. Il diario della ritirata di Russia era stato il racconto di un’esperienza importante ma circoscritta, così come Gli ultimi soldati del Re, che narra la guerra in Italia. Quest’ultimo fu un libro che, inizialmente, pubblicai con un altro titolo – I poveri cristi – perché vi descrivo i soldati italiani come dei poveri cristi in mezzo all’abbondanza degli Inglesi, Americani, eccetera. Quando ho scritto Il cavallo rosso intendevo invece farci stare tutta la storia del nostro tempo, delle nostre generazioni. L’idea è nata quando avevo venticinque anni, ma non ero ancora maturato abbastanza, per cui accantonai il progetto come futuro obiettivo. Ho poi realizzato questa mia idea quando ero giunto a cinquanta anni. A quell’età avevo l’esigenza di scriverlo perché sentivo che, dopo aver maturato la mia esperienza di vita, rischiavo di perderne alcuni fili. Con tale spirito ho cominciato la scrittura. Pensavo che avrei impiegato dai tre ai cinque anni, come per tutti gli altri libri che ho scritto; invece non è bastato nemmeno il doppio, e ne ho impiegati undici.

Quando scrive si dedica solo a quello o porta avanti più lavori?

Quando ho iniziato a scrivere Il cavallo rosso avevo diversi impegni, ma ho troncato tutto, e mi sono dedicato solo a quello. Avevo deciso che doveva essere il libro che avrebbe “detto tutto” quello che dovevo dire. E alla fine il libro ha avuto grande presa sul pubblico, anche se è stato I più non ritornano a lanciarmi come scrittore.

Il cavallo rosso è il libro a cui tiene particolarmente dal momento che ha avuto una gestazione più lunga? O lo sente forse più suo per il fatto che le ha dato più soddisfazioni?

Tengo a tutti i miei libri… sono tutti miei “figli”.

Si sbaglia a considerare Il cavallo rosso un manifesto quasi ideologico?

È anche quello, e molto di più.

Secondo Lei, indugiare troppo sul tema religioso, quel suo insistere in un modo che può far pensare quasi a una sorta di integralismo, non l’ha penalizzato?

Ne ero cosciente, sapevo che ci sarebbe stato tale rischio. Ma così come Manzoni non se n’è curato, così come ha fatto Dante prima di lui, allo stesso modo io non mi sono fermato a tali quesiti. Solo che a quei due “la danno buona”, mentre finora a me…

Mentre a Corti… no! Questo ostracismo nei suoi confronti non crede possa essere dipeso anche dal suo impegno in battaglie di un certo tipo? (Corti si è impegnato attivamente contro l’aborto, n.d.r.)

Dovevo combattere la battaglia per la Fede perché mi sembrava e mi sembra fondamentale per la sopravvivenza della civiltà. Sapevo che essa sarebbe stata nociva alla diffusione del libro, ma non per questo ho fatto marcia indietro. Per me era essenziale che tutta la realtà entrasse nel romanzo senza filtri. Ogni tanto mi viene in mente Tolstoj che ha introdotto in Guerra e pace (che io giudico il libro più bello mai scritto!) tanti suoi punti di vista che interrompono il filo del romanzo. Io mi limito a molto meno. A Tolstoj vennero contestate queste intromissioni ed egli provò a toglierle dal romanzo, riducendolo di due o trecento pagine. In seguito però quelle parti egli le dovette reintegrare, perché era evidente che il testo rimaneva snaturato. Secondo me ha fatto benissimo a reintrodurle, anche se a volte oggi molti si stufano un po’ nella lettura. Ma si tratta di veri e propri baluardi per il vivere civile: essi stessi materia propria dell’opera in quanto tali.

Lei si sente un po’ emarginato dalla cultura dominante?

Io sono molto emarginato dalla cultura “che conta”. Sono stato attaccato anche da certi cattolici.

Come mai vede avversione anche da quella parte che dovrebbe supportarla? Cos’è che non va?

I cattolici hanno autodistrutto la propria cultura. Hanno fatto una guerra tale tra loro che alla fine si sono squalificati anche in campo politico.

E allora il suo romanzo è scomodo perché si irrigidisce su certe posizioni?

Intanto il mio romanzo comincia con il non accettare tutto questo sostegno ai laicisti. In breve la cultura moderna si è aperta con l’illuminismo, poi ha proseguito con l’idealismo tedesco, in seguito è approdata al marxismo; sconfitto questo dalla realtà, dopo la guerra la cultura è tornata di nuovo all’illuminismo. Oggi dunque siamo ancora in una fase illuminista, ma chi segue questo in letteratura, produce opere che sono o già morte o morenti. Non reggono alla realtà.

L’arte dovrebbe possedere questo requisito, l’universalità nel tempo.

L’arte per me è l’universale nel particolare. Per chi scrive, per il narratore, l’arte sta nel cantare l’universale nel particolare. Come insegnano Aristotele e Tommaso d’Aquino. Quando incontro i giovani, che spesso vengono qui a trovarmi, volendo essere chiaro, io prendo come esempio il Manzoni. La Perpetua del Manzoni è talmente perfetta come serva di curato, da costituire la quintessenza, l’universale della serva di curato, che è tutta concentrata nella sua figura particolare. In essa c’è l’universale: questa è l’arte. Così l’avvocato Azzeccagarbugli: è talmente il campione dei pasticcioni che manovra con le parole vuote tanto che è diventato anche un modo di dire. Si dice infatti “quello lì è un azzeccagarbugli”: in quel personaggio particolare, c’è tutto l’universale dell’avvocato imbroglione. Questa è l’arte.

E facendo un parallelo con il suo libro?

L’universale nel particolare non si circoscrive ai soli personaggi, ma anche ai fatti narrati, e insomma a ogni parte del testo.

Tornando all’argomento Campagna di Russia e analizzando la questione religiosa, che importanza hanno avuto i cappellani nella Campagna di Russia? Un tema poco approfondito dalla memorialistica (tranne che dagli stessi cappellani).

Io non esagero nel trattare l’argomento, però li faccio entrare nel mio libro. C’è stato un autore americano che ha fatto realmente uno studio sulla presenza dei preti nelle mie opere. Anche in America i miei libri hanno avuto una certa diffusione, nonostante Il cavallo rosso sia stato tradotto male in lingua inglese. È stata fatta una traduzione non felice.

Lo ha letto tutto in inglese?

No, ma me lo hanno riferito molti lettori di madrelingua inglese che hanno letto il libro anche in francese. Pare che tra la versione francese e quella inglese ci sia un abisso.

La verità è che non bisognerebbe tradurre i libri in altre lingue se non si vuole perdere la musicalità a cui prima faceva riferimento.

C’è un detto inglese che dice “tradurre è uguale tradire”. Vede quel piatto lì? (indica un piatto grande in argento inciso con una frase dedicata allo scrittore Corti) Quello è il piatto di un importante professore americano, noto per la sua cultura calvinista. Dopo aver letto il libro anche in versione francese, prima mi ha scritto, poi è venuto qui a trovarmi. Ha raccontato che in America i protestanti si stanno spaccando in due metà, di cui una sta perdendo la fede. Alle loro origini essi hanno cominciato col fare la critica della cultura cattolica e del papa, e poi hanno tenuto buoni i vari Concili della chiesa cristiana fino al 1200 circa, ma adesso stanno tentando di rivedere anche questa eredità. Ora vogliono togliere via tutto, mettendo in dubbio la Trinità di Dio… Si appellano al Vangelo come a qualcosa da utilizzare a piacimento. Sulla scia di tutto questo, il prelato mi ha detto che sia noi cattolici che i protestanti ancora trinitari dovrebbero fare qualcosa. Mi ha detto: “Mettiamoci insieme nella difesa del cristianesimo”. Ma il mio solo modo di fare resistenza è quello di pubblicare dei libri, non potrei fare articoli di giornale, non è il mio campo, sarei inefficace.

In quella foto che vedo tra i suoi libri credo di riconoscere Don Gnocchi.

Quello è stato un prete vero!

Mi sono interrogato spesso su questo aspetto che coinvolge i cappellani al fianco dei soldati, quello cioè del rapporto diretto che c’è tra le campagne di guerra e la partecipazione attiva della religione cristiana cattolica attraverso i suoi rappresentanti, i preti. Qual era il ruolo dei cappellani sia come ufficiali che nel rapporto con i soldati?

Come ci sono i preti nei paesi in mezzo al popolo cristiano, allo stesso modo c’erano i cappellani tra i soldati; erano i portavoce di Dio. Riuscivano soprattutto di conforto nei momenti più strazianti. Alcuni lo sono stati in modo sommo come Don Carlo Gnocchi.

Cosa ricorda di Don Gnocchi?

Non posso raccontare in due parole. Ci vorrebbe un altro incontro. Vede quel divano lì? Don Gnocchi ci si è seduto molte volte.

Eravate molto amici?

Era amico di mio padre. Don Carlo aveva un’età di mezzo tra me e mio padre. È durante la guerra che siamo diventati molto amici, Don Carlo ed io.

In Russia però non vi siete mai visti.

No, in Russia no. Non abbiamo avuto contatti con gli alpini noi che stavamo con la divisione Pasubio. Ma ormai oggi gli alpini stanno scomparendo.

Perché dice questo? Trovo che siano un corpo, forse l’unico, che continua a resistere e a darsi da fare. A mio parere sono gli unici che si fanno notare anche al di fuori di operazioni militari. Penso al volontariato, ai momenti in cui c’è bisogno di aiuto, alle catastrofi naturali, alle alluvioni, ai terremoti.

Negli alpini vigeva lo spirito di vallata, che si portavano dietro anche sotto la naia trasformato in spirito di corpo. Da cosa dipendeva? Dal fatto che ciascuno aveva fiducia negli altri. Quando si è messi alla prova, se hai fiducia in quello che ti è vicino, ci tieni a stargli vicino perché sai che lui è utile a te come tu sei utile a lui. Questa è la coesione degli alpini. Nel resto dell’esercito l’ufficiale aveva poca fiducia nel soldato. Il soldato partiva spesso dal presupposto che gli conveniva fare il furbo e fare fesso l’ufficiale, pensando comunque prima a sé stesso e poi agli altri. Perché io dico che oggi gli alpini non sono più così? Perché tutti quelli che prima vivevano in montagna sono scesi a fondo valle, mentre prima facevano la vita dura, adesso non la fanno più e si sono trasformati in operai con mentalità sempre più borghese. Perciò stanno inevitabilmente perdendo il loro antico spirito.

Su questo discorso posso essere d’accordo, ma io pensavo che la coesione degli alpini risiedesse nel loro modo di condividere la vita, nel fatto che fanno parte dello stesso paese: pensavo anche a una radice puramente campanilistica. Mentre sembrerebbe non essere solo questo.

Nel nostro popolo troppi cercano di farsi la forca l’uno con l’altro a ogni livello. Non c’è coesione, e se non c’è nella vita di tutti i giorni, una volta che ci si trova sotto le armi, le cose non cambiano molto.

(Achille Omar Di Leonardo, 06/07/11, originariamente pubblicato sul sito dedicato al Centoventesimo Reggimento Artiglieria Motorizzato)