Riscopriamo Il cavallo rosso, romanzo paradigma del ’900

Quella stanza non è una stanza. Quella stanza è una navicella spaziale, una capsula che penetra nella trachea piena di tagliole della Storia. La stanza, nella villa padronale di famiglia, sboccia sulla monotonia brianzola di Besana.

Quella stanza non è una stanza. Quella stanza è una navicella spaziale, una capsula che penetra nella trachea piena di tagliole della Storia. La stanza, nella villa padronale di famiglia, sboccia sulla monotonia brianzola di Besana.

Uno scrittore, in quella stanza, precipita nella gola della Storia, fino alla ragione del male, fino al motore immobile che guida la vita. Quando scrive Il cavallo rosso, Eugenio Corti ha cinquant’anni, una moglie paziente, Vanda, e nient’altro. Ha perso tutto. L’azienda di famiglia, andata in malora, la gloria letteraria, che lo aveva baciato di sfuggita, all’esordio, nel 1947. Il suo primo libro, I più non ritornano, stampato da Garzanti, è una testimonianza – registrata con rara nitidezza – della ritirata di Russia, scritta da un soldato medagliato, che aveva con sé, come patrimonio letterario ed etico, Omero e la Bibbia.

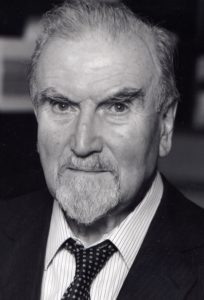

L’autore viene inscatolato in quella sfilza di scrittori “di guerra” – Nuto Revelli, Mario Rigoni Stern, Giulio Bedeschi – capaci quanto innocui. Corti, però, viso intagliato nel bronzo e occhi limpidi di compassione ma duri come lame, è inquieto, allergico alle etichette. Nel cuore di tenebra della guerra in Russia capisce il genio del regime comunista. Il comunismo, scriverà su quella scrivania, in Brianza, che è come il dorso animalesco della Storia, ha bisogno, per esistere, di «montagne e montagne di cadaveri». La «repressione di tutti gli strati della società sovietica» è il preludio per la costruzione dell’«utopica società nuova (…) per costruire la quale avevano ormai fatto un così sterminato numero di morti». Eccolo, il carisma del comunismo. La vera rivoluzione è rivoluzionare il cuore dell’uomo, «far cambiare a ogni uomo la sua coscienza e la sua natura». Nel 1972, quando Corti ha perso tutto, frantumato dal dolore, capisce che è proprio il dolore, in quella zona micidiale e bastarda tra il soccombere e il ruggire, a consentire il capolavoro.

Comincia, in esilio dalla comunità intellettuale del tempo, a scrivere la sua storia, intrisa fino all’ossessione di autobiografismo e di bontà, Il cavallo rosso. Sarà una storia assoluta e apocalittica, perché è in atto una lotta senza quartiere tra le forze del bene – «il cristianesimo, che è amore» – contro le falangi delle tenebre, la follia nazista, prima, ora il comunismo. Mentre scrive, Corti urla, combatte, la sua scrivania è una trincea, un bunker, un aereo sopra Stalingrado, un bolide verso Berlino, una cimice che spia i pensieri di Togliatti – micidiale la scena in cui il “Migliore” minimizza i crimini comunisti, «quanto ai non comunisti, o peggio, agli avversari del sistema, quelli non lo interessavano: certo, anche di loro in Russia n’era stato ucciso un numero inconcepibile, addirittura decine e decine di milioni, però questo fatto non lo toccava» – una spina nel cuore avvelenato della Storia. La grana epica del libro è chiara fin dall’incipit («Fine maggio 1940; avanzando lenti uno a fianco dell’altro Ferrante e suo figlio Stefano falciavano il prato»), di icastica possanza.

Il destino del giovane Stefano si risolve 300 pagine dopo, nel gelo russo, in una delle scene indimenticabili del romanzo. Stefano muore invocando la mamma. In quell’istante, alle sette e dieci di sera, «a tremila chilometri di distanza», nel fittio della Brianza, la mamma di Stefano, mamm Lusìa, capisce tutto, è vinta da un tremito, urla, «Stefano è morto! Oh, povera me, povera me, povera me». Questa scena ha il nitore di un classico, la profondità di una rivelazione. Ma i momenti apicali e memorabili nel romanzo sono tanti. Con occhi pietrificati Corti racconta il cannibalismo, quando la fame spappola ogni residuo etico – «io non l’ho mai fatto a un vivo, ossia quando sta per morire, come fanno certi, perché dopo è troppa fatica aprire col temperino la carne gelata», dice un soldato – e racconta la pietà che incendia suor Natalia, «deportata da più di vent’anni» nel lager russo, che dopo la razione giornaliera di lavoro, «si mise con stanchezza all’opera» per aiutare una prigioniera comunista, «chi le aveva, con le sue scelte, deliberatamente distrutta la vita». Corti s’inabissa per dieci anni nel romanzo.

Oceanico. Inaccettabile.Il cavallo rosso ha dimensioni editorialmente indigeste («il mio malloppo di millecinquecento pagine dattiloscritte»). Ed è, per giunta, un feroce romanzo di idee, sulla scia di grandissimi romanzieri come Thomas Mann, Hermann Broch, Aleksandr Solzenicyn. Per primo, Corti ha l’ardore di scrivere l’inaccettabile, cioè «che marxismo e nazismo (…) erano dello stesso sangue». Inaccettabile, perfino, perché nelle sue pagine aleggia la Provvidenza, volano gli angeli. Corti non si crogiola con il dominio del caos – che giustifica romanzi snervanti, ombelicali – pensa che la vita abbia senso, si sporge a guardare l’aldilà. Il cavallo rosso, il primo, grande “romanzo europeo” del Novecento, capace di denudare, senza finzioni politiche o marchingegni partitici, la Storia e di spiegare con chirurgica pazienza il male, è un romanzo inaccettabile. Nessuno, in effetti, accetta di pubblicarlo. Tranne «un’editrice molto stimata, anche se piccola», le Edizioni Ares di Cesare Cavalleri. Da allora, la storia della Ares si intreccia a quella del Cavallo rosso: oltre 30 edizioni, svariate traduzioni, la fama di massimo scrittore “cattolico” del nostro tempo. Su Corti, finalmente, sempre troppo tardi, lacerate le ritrosie politiche, cominciano a piovere i riconoscimenti, l’Ambrogino d’oro (nel 2007), la Medaglia d’oro ai benemeriti della cultura (nel 2013), la mobilitazione, nel 2010, per eleggerlo al Nobel per la letteratura.

Ma Corti resta, inossidabile, se stesso. Di sé ci lascia un rapace ritratto verso la fine del Cavallo rosso, quando Michele guarda «un’aquila viva, molto malandata», chiusa in «un gabbione», con gli occhi «straordinariamente fissi nei suoi». Corti è un’aquila torturata dalla Storia. Ingabbiato, indifeso, eroico, Corti ha scritto un inno alla vita e alla pietà contro i lucratori delle utopie, che uccidono a fin di bene. Quanto a noi, dobbiamo un ringraziamento a Corti, che se ne è andato, scortato dai suoi angeli, nel 2014: attraverso la potenza di un romanzo ci ha spiegato come si vive, come si deve morire.

(Davide Brullo, 16/04/17, Il Giornale)